Les eaux littorales sont comprises comme des eaux de surface qui intègrent deux catégories de masses d’eau :

- les eaux côtières, situées jusqu’à 1 mille marin de la ligne de base servant à mesurer la largeur des eaux territoriales (12 milles).

- les eaux de transition, situées à proximité des embouchures de rivière, fondamentalement influencées par les apports d’eau douce mais également soumises à la salinité des eaux côtières.

Particulièrement riche et attractif, cet écosystème concentre aussi des activités humaines nombreuses et variées. À travers une croissance démographique toujours plus soutenue, ses usagers entrent ainsi régulièrement en concurrence.

Particulièrement riche et attractif, cet écosystème concentre aussi des activités humaines nombreuses et variées. À travers une croissance démographique toujours plus soutenue, ses usagers entrent ainsi régulièrement en concurrence.

La pêche et la conchyliculture, le transport maritime, les industries navales et les services portuaires, les énergies marines renouvelables, les loisirs nautiques et le tourisme…Tous ces secteurs contribuent à densifier le tissu urbain du littoral mais aussi les problématiques d’un milieu fragile qui doit de surcroît absorber sinon évacuer les rejets des bassins versants.

Dans ce contexte, la préservation de la qualité des eaux littorales représente aujourd’hui une priorité absolue de l’action publique.

Elle a pour objectifs à la fois le maintien de la biodiversité ainsi que la pérennité des activités maritimes et littorales.

Elle exige une surveillance accrue avec la mise en place de méthodes d’évaluation plus précises, ainsi qu’une prévention renforcée avec le renouvellement des schémas d’aménagement.

L’enjeu est donc à la fois environnemental, socio-économique et sanitaire. Au fil du temps, la politique publique de l’eau en France n’a cessé d’être modernisée et complétée afin de répondre aux enjeux fondamentaux que sont :

- la prévention des risques liés à l’eau

- la prévention des pollutions permanentes et accidentelles

- la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques

- l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées pour tous

- le développement durable des activités liées à l’eau (industrie, loisirs, transport…)

Une grande partie de la réglementation française sur l’eau découle désormais des directives européennes et notamment de la directive cadre sur l’eau (

Une grande partie de la réglementation française sur l’eau découle désormais des directives européennes et notamment de la directive cadre sur l’eau ( Une politique décentralisée au niveau des bassins versants. Le territoire « bassin versant » est adapté à la gestion des ressources en eaux et cohérent écologiquement. Les autorités publiques locales ont la responsabilité de la gestion des services d’eau potable et d’assainissement ; les collectivités choisissent un mode de gestion qui implique des opérateurs publics ou privés. Suivant les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, des redevances sont collectées par les

Une politique décentralisée au niveau des bassins versants. Le territoire « bassin versant » est adapté à la gestion des ressources en eaux et cohérent écologiquement. Les autorités publiques locales ont la responsabilité de la gestion des services d’eau potable et d’assainissement ; les collectivités choisissent un mode de gestion qui implique des opérateurs publics ou privés. Suivant les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, des redevances sont collectées par les

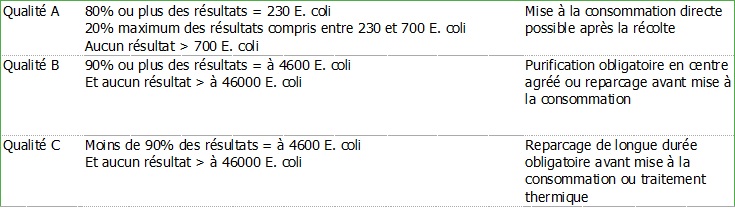

Après une forte dégradation de la qualité microbiologique des eaux littorales du Morbihan jusqu’au début des années 2000, les niveaux de contamination à la bactérie Escherichia coli ont nettement diminué ces dernières années. Par arrêté préfectoral, 14 zones sur 34 pour les coquillages filtreurs (huîtres, moules) sont remontées en septembre 2017 de qualité B en qualité A, et 4 zones sur 20 pour les coquillages fouisseurs (palourdes, coques, tellines) sont passées de qualité C à qualité B. Ces résultats sont à confirmer à la fin de l’année 2018, la variabilité de la pluviométrie pouvant modifier les données.

Après une forte dégradation de la qualité microbiologique des eaux littorales du Morbihan jusqu’au début des années 2000, les niveaux de contamination à la bactérie Escherichia coli ont nettement diminué ces dernières années. Par arrêté préfectoral, 14 zones sur 34 pour les coquillages filtreurs (huîtres, moules) sont remontées en septembre 2017 de qualité B en qualité A, et 4 zones sur 20 pour les coquillages fouisseurs (palourdes, coques, tellines) sont passées de qualité C à qualité B. Ces résultats sont à confirmer à la fin de l’année 2018, la variabilité de la pluviométrie pouvant modifier les données.

L’amélioration de la qualité des eaux est-elle durable ?

L’amélioration de la qualité des eaux est-elle durable ? En quoi vous sentez vous concerné par la qualité des eaux littorales ?

En quoi vous sentez vous concerné par la qualité des eaux littorales ? Quel est l’objet de Cap 2000 ?

Quel est l’objet de Cap 2000 ?